Fotoausstellung "Was wäre, wenn ..."

Photo Exhibition "What if ..."

In über 25 Städten war meine Fotoausstellung "Was wäre, wenn ..." zwischen Oktober 2012 und September 2014 zu sehen: Hamburg, Bremervörde, Schleswig, Meldord, Kiel, Berlin, Lüneburg, Flensburg, Elmshorn, Buchholz in der Nordheide, Lübek, Uelzen, Brokdorf, Geesthacht, Hamburg-Bergedorf, Niebüll, Bleckede, Hermannsburg, Itzehoe, Emden, Nordhausen, Passau und Rostock.

Über 12.000 Besucher haben sich über die möglichen Auswirkungen eines Atomunfalls in Deutschland informiert.

Nachfolgend finden Sie alle ausgestellten Fotos und Begleittexte. Den Bildband zur Ausstellung können Sie über den Online-Shop von .ausgestrahlt beziehen.

Das Kernkraftwerk Brokdorf an der Unterelbe scheint beim Atomausstieg vergessen worden zu sein. Dabei gilt es wegen seiner MOX-Brennstäbe mit einem Brennstoffgemisch aus Uran und Plutonium als besonders gefährlich. Darum fordern die Atomkraftgegner: Das Ding muss weg. Jetzt. Und nicht erst Ende 2021. Denn bei einer Havarie würden riesige Flächen im dicht besiedelten Europa radioaktiv verseucht und für Millionen Menschen dauerhaft unbewohnbar. Wesentlich umfangreicher noch als die evakuierten Sperrzonen von Tschernobyl und Fukushima.

Davon erzählt diese Ausstellung. Den Bildern aus Tschernobyl stehen jeweils vergleichbare Momente aus unserem Alltagsleben in Norddeutschland gegenüber: dem verwaisten Riesenrad in Pripyat das voll besetzte Riesenrad auf dem Hamburger Dom, einer verlassenen Sporthalle in Pripyat die tobende Sparkassen-Arena bei einem Heimspiel des THW Kiel, und, und, und.

Diese Bilder aus Brokdorf, Norddeutschland und Tschernobyl sollen die Augen dafür öffnen, welche dauerhaften Auswirkungen ein schwerer Atomunfall im Kernkraftwerk Brokdorf auf die Region Norddeutschland und sogar auf den ganzen europäischen Kontinent haben könnte.

Aber sehen Sie selbst, was wäre, wenn ...

Die Ausmaße und Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima haben alle überrascht - sogar das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).

Das BfS nahm dies zum Anlass für neue Modellrechnungen zur möglichen Ausbreitung einer radioaktiven Wolke. Seine im April 2012 veröffentlichte Analyse* belegt: „Für viele der in dieser Studie betrachteten Unfallszenarien kann eine Ausweitung der Notfallschutz-Maßnahmen „Aufenthalt in Gebäuden“ und „Evakuierung“ sowie „Einnahme von Jodtabletten“ auf deutlich größere Gebiete nötig werden, als in der bisherigen Katastrophenschutz-Planung vorgesehen ist.“

Bisher galt offiziell: Evakuierungen sind maximal im Umkreis von zehn Kilometern um das Atomkraftwerk nötig. Konkret geht die Behörde jetzt davon aus, dass nach einem „kerntechnischen Unfall mit ähnlich schweren radiologischen Auswirkungen wie im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi“ eine dauerhafte Umsiedlung der Bevölkerung in einem Umkreis von bis zu 170 km um ein havariertes Kernkraftwerk erforderlich sein könnte.

Bei einem schweren Atomunfall im Kernkraftwerk Brokdorf wären also leicht viele Millionen Menschen betroffen, die in kürzester Zeit Haus, Hof und Arbeitsstelle zurücklassen müssten. Wo sollen sie danach wohnen, leben, arbeiten? Zum Vergleich: In der heute evakuierten Sperrzone von Tschernobyl lebten vor der Havarie „nur“ 160.000 Menschen.

Das BfS schließt seine Untersuchung mit dem lapidaren Satz: „Die Ergebnisse dieser Studie lassen den Schluss zu, dass die bisherigen Planungen für den anlagenexternen Notfallschutz in Deutschland bei Berücksichtigung der Erfahrungen nach dem Unfall in Fukushima nicht in allen Belangen ausreichend sind.“

–––––––

* BfS, Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt: „Analyse der Vorkehrungen für den anlagenexternen Notfallschutz für deutsche Kernkraftwerke basierend auf den Erfahrungen aus dem Unfall in Fukushima“, Salzgitter, April 2012

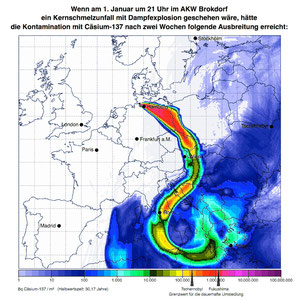

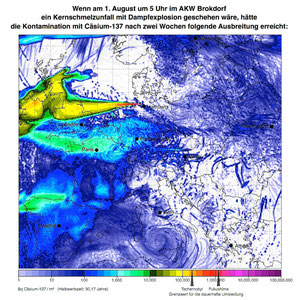

Ausbreitung der Radioaktivität nach einem Kernschmelzunfall

Auch wenn es gravierende technische Unterschiede in der Bauart und Funktionsweise der Atomreaktoren in Tschernobyl (grafitmoderierter Druckröhren-Siedewasser-Reaktor) und Brokdorf (wassermoderierter Druckwasser-Reaktor) gibt, hat uns die Kernschmelze von Fukushima (wassermoderierter Siedewasser-Reaktor) gelehrt, dass in einer hoch entwickelten Industrienation auch Kernkraftwerke westlicher Bauart trotz all ihrer angeblich überlegenen Sicherheitstechnologie explodieren können.

Wie in jedem Kernkraftwerk kann es auch in Brokdorf jeden Tag zur Katastrophe kommen: Technische Defekte, Materialermüdung, Ausfall und Fehlfunktion von Bauteilen, Fehlbedienung, Kurzschlüsse, klemmende Ventile, Flugzeugabstürze und vieles mehr können den Reaktor außer Kontrolle geraten lassen.

Eine der vielen denkbaren Katastrophen ist ein „Kernschmelzunfall, bei dem es nach dem Absturz des vollständig geschmolzenen Kernbrennstoffs in den unteren Teil des Reaktordruckbehälters zu einer Dampfexplosion kommt, die den Druckbehälter und in unmittelbarer Folge auch den Sicherheitsbehälter zerstört“*.

Wie und wohin sich dann die freigesetzten Radionuklide verteilen, hängt vor allem von der aktuellen Wetterlage ab. Das österreichische Projekt „flexRISK“** hat kürzlich für 257 europäische Atomanlagen die radioaktive Verseuchung nach einem solchen Unfall auf der Basis von 2.800 realen Wetterlagen simuliert. Wir zeigen daraus neun Ausbreitungsszenarien für das Kernkraftwerk Brokdorf.

_______

* Definition eines „Unfalls der Freisetzungskategorie 1“ durch die Deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), Bonn, 2003

** „flexRISK“ ist ein Projekt des österreichischen Ökologie-Instituts in Wien, wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds

gefördert und vom Joint Research Center der EU

unterstützt (2009-2012)

Abendrot

Die untergehende Sonne färbt den Horizont glutrot und wie scharfe Scherenschnitte wirken die Bäume davor. Nur die makellos getünchte, kühl-weiße Kuppel des Kernkraftwerks Brokdorf mag sich nicht so recht in dieses malerische Panorama einfügen. Ich selbst habe einen Großteil meiner Kindheit in Stade verbracht: knapp fünf Kilometer vom Kernkraftwerk Stade (2005 abgeschaltet), knapp 30 Kilometer vom Atomkraftwerk Brokdorf und knapp 38 Kilometer vom Kernkraftwerk Brunsbüttel (2011 abgeschaltet) entfernt. Und ich erinnere noch lebhaft die Sonntagsspaziergänge mit Oma und Opa auf dem sonnigen Elbdeich und dieses mulmige Gefühl, wann immer ich diese weiß-glänzenden Atom-Kuppeln sah. Trotz aller technischen Faszination spürte ich schon damals instinktiv, dass solch gefährliche Anlagen nicht in meine Nachbarschaft gehörten.

Die Brücke des Todes

Von dieser Brücke zwischen dem Kernkraftwerk Tschernobyl und der Stadt Pripyat betrachteten in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1986 viele Schaulustige den hellbunten Feuerstrahl des

brennenden Grafits aus dem Reaktorkern, der weit über die Rauchwolken hinaus in den Himmel schoss. Wegen der enormen Strahlung an dieser exponierten Stelle überlebte keiner dieser Zuschauer

von der Brücke die Katastrophe.

Das Atomkraftwerk Brokdorf

Der Bau des Atomkraftwerks Brokdorf stieß seit dem ersten Spatenstich im Herbst 1976 auf massiven Widerstand. Schließlich verhängte sogar das Verwaltungsgericht in Schleswig nach wenigen Wochen einen Baustopp, weil die Entsorgung des Atommülls ungeklärt war. Nachdem die Bundesregierung den Salzstock Gorleben als Endlagerstandort benannt hatte, hoben die Richter den Baustopp 1981 wieder auf. Die darauf folgende Demonstration am 28. Februar 1981 war mit rund 100.000 Teilnehmern die bis dahin größte Anti-Atomkraft-Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik. Das AKW Brokdorf ging am 8. Oktober 1986 als weltweit erste Anlage nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl in Betrieb.

Der Sarkophag

Eine gigantische, 63 Meter hohe Stahl- und Beton-Konstruktion - der „Sarkophag“ - überdeckt die Ruine des explodierten und ausgebrannten Reaktors von Tschernobyl. Um die lebensgefährlich

hohen Strahlendosen auf möglichst viele Menschen zu verteilen, wurden 600.000 Armeesoldaten für diese Aufräumarbeiten abkommandiert. Wie viele von diesen „Liquidatoren“ inzwischen an den

Spätfolgen der Strahlung gestorben sind, weiß niemand genau. Experten gehen von Zigtausenden Opfern aus.

Heute gibt es im Sarkophag noch immer Quadratmeter große Löcher, durch die Regenwasser in das Innere gelangt und radioaktive Substanzen mobilisiert und auswäscht, und durch die strahlender Staub

– mittlerweile mehr als 1,5 Tonnen – austreten kann. Inzwischen ist das Bauwerk zumindest gegen den drohenden Einsturz stabilisiert worden und bis 2016 soll für 1,6 Milliarden Euro ein

neuer Sarkophag über dem heutigen errichtet werden.

Idylle am Deich

Grasende Schafe am grasgrünen Elbdeich von Brokdorf – eine idyllische Szene, vielleicht knapp an der Grenze zum kitschigen Postkartenmotiv. Wenn da nicht dieses Perlmutt schimmernde „Atom-Ei“ hinter dem Deich hervorlugen würde …

Die Mogilniks

Das trügerisch saftige Grün der Vegetation lässt beinahe vergessen, dass hier überall ein unsichtbarer Feind lauert: Radioaktivität. In der scheinbar intakten Natur fallen nur ab und zu einige

mit Gras bewachsene Hügel auf, die mit gelbroten Strahlenwarnzeichen gespickt sind – die „Mogilniks“ (Müllgruben).

Jeder dieser etwa 800 Erdhaufen verbirgt verstrahlte Fahrzeuge oder eines der hochgradig kontaminierten Bauerndörfer, die in größter Eile mit Planierraupen und Armeepanzern zusammengeschoben und

hastig mit Erde bedeckt wurden.

Auch wenn heute im wahrsten Sinne des Wortes Gras darüber gewachsen ist, lauert darunter für Tausende von Jahren weiterhin der gefürchtete Cocktail aus Uran und Plutonium, der langsam und

unaufhaltsam in das Grundwasser sickert. Denn in aller Hektik wurden die Mogilniks weder mit Folien noch mit Beton abgedichtet. Jedes Jahr gelangen die äußerst langlebigen Radionuklide etwa

fünf Zentimeter tiefer in den Boden und haben inzwischen bereits die Grundwasser führenden Schichten dieses sumpfigen Gebietes erreicht.

Im Hamburger Hafen

Jedes Mal ist es wieder eine Attraktion, wenn die „Queen Mary 2“, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, im Hamburger Hafen festmacht. Neugierig drängen sich Passagiere und Schaulustige am Quai und bewundern die 345 Meter lange Eleganz des Luxusliners. Proppenvolle Barkassen auf Hafenrundfahrt umkreisen den Ozeanriesen. Köpfe von Touristen aus aller Welt recken sich und die kleinen Schiffe bekommen mächtig Schlagseite, wenn alle nach Backbord drängen, um ein Foto von der „Queen“ zu machen. Faszinierend, wie viel Leben doch der Hafen – Hamburgs „Tor zur Welt“ – seit Jahrhunderten in die pulsierende Metropole bringt.

Im Hafen von Tschernobyl

Unweit des weitverzweigten, mächtigen Stroms Dnjepr liegt der verwaiste kleine Flusshafen von Tschernobyl. Lastkähne haben aus dem ganzen Land hierher Unmengen an Sand, Zement und Kies geliefert, um den Sarkophag bauen und einige extrem verseuchte Gebiete im Nordosten der Stadt Pripyat großflächig zubetonieren zu können. Dabei wurden die Lastkähne so stark verstrahlt, dass sie einfach auf Grund gesetzt und aufgegeben wurden.

Urlaub am Deich

„Ich bin echt begeistert“, schwärmt der Camper. „Drei Tage lang kann ich mit meinem Wohnmobil kostenlos auf diesem tollen Stellplatz direkt am Elbdeich stehen bleiben.“ Dass sich die Gemeinde Brokdorf diese Großzügigkeit nur dank der millionenschweren Gewerbeeinnahmen des Kernkraftwerks leisten kann, übersieht er genauso wie dessen Kuppel hinter der Deichkrone.

Der Lkw-Friedhof

In einem kleinen Wäldchen bedeckt bunt schillerndes Altöl großflächig den Boden. Durch die Bäume sind die ersten rostigen Autowracks zu erahnen. Auf vielen steht in kyrillischer Schrift „ЗОНА “

(„Zone“) – die kontaminierten Fahrzeuge konnten mit dieser Kennzeichnung die Sperrzone nicht mehr verlassen.

Die Schrottdiebe von heute kümmert das nicht. Sie plündern die kaum gesicherten Halden, auf denen sich Lastwagen und Hubschrauber stapeln, ohne Skrupel und verkaufen den strahlenden Schrott zum

Einschmelzen, vor allem nach China und Indien. Dort wird das Metall so lange mit nicht strahlendem „verdünnt“, bis es den Grenzwert unterschreitet und als Kuchengabel, Stahlträger oder Auto

wieder im weltweiten Wirtschaftskreislauf landet. Strahlenschützer warnen seit Jahren vor der Strahlenbelastung durch diese Art von „Recycling“.

Unter Dampf

Jedes Sommerwochenende kommen Bahnliebhaber mit ihren Familien nach Kappeln an der Schlei, um mit der „Angelner Dampfeisenbahn“ nach Süderbrarup zu fahren. Staunend betrachten die Kinder die

1949 in Dänemark gebaute, fauchende Dampflok und nur mit Mühe kann der Vater seinem ungeduldigen Sohn erklären, dass der Zug erst in einigen Minuten abfahren wird.

Die Bahnstation "Yaniv"

Die stillgelegte Bahnstation liegt einen guten Kilometer nordwestlich vom Unglücksreaktor entfernt und wurde tagelang besonders schwer vom radioaktiven Fallout getroffen. Nicht einmal die

robusten Kiefern konnten der extremen Strahlung standhalten: Sie färbten sich innerhalb weniger Tage rostrot und starben dann auf mehreren Quadratkilometern ab. Auch wenn Planierraupen

diesen sogenannten "Roten Wald" vor mehr als 25 Jahren eingeebnet und mit einer Erdschicht überdeckt haben, schlägt auch heute noch der Geigerzähler wegen der Radionuklide im Boden heftig aus:

über 22 Mikrosievert pro Stunde.

Die Kesselwagen und Güterwaggons brachten in den ersten Tagen nach der Havarie sauberes Trinkwasser und Verpflegung aus Kiew für die Zigtausenden Katastrophenhelfer in das Gebiet rund um den

brennenden Reaktor. Allerdings kontaminierte der radioaktive Niederschlag die Waggons in kürzester Zeit und machte sie damit unbrauchbar. Zu Hunderten kippte man sie einfach neben die Schienen.

Die weißen Riesen von Kiel

Um die drängende Wohnungsnot in Kiel zu lindern, zog die „Neue Heimat“ von 1965 an die weißen Hochhäuser des neuen Stadtteils Mettenhof hoch: mit bis zu 25 Stockwerken und über 200

Klingelschildern pro Block, voller Namen aus aller Herren Länder. Inmitten der grauen Häuserschluchten liegt ein kleiner, asphaltierter Spielplatz. Hier ist Justins Reich: Ein Skateboard

kann er sich nicht leisten, mit seinem Roller vom Sperrmüll aber beherrscht er allerhand akrobatische Kunststücke – sehr zur Bewunderung seiner Spielkameraden.

Die Häuser von Pripyat

Knapp fünf Kilometer entfernt vom Kernkraftwerk liegt die Stadt Pripyat. 48.000 Menschen – fast alle Mitarbeiter des Kraftwerks mit ihren Familien – wohnten in dieser sowjetischen Vorzeigestadt,

deren Hochhäuser in den 70er Jahren aus dem sumpfigen Boden gestampft wurden. Viele Einwohner verfolgten am 26. und 27. April 1986 den anscheinend harmlosen Brand des Reaktors beim

Feierabendbier von ihrem Balkon aus. Auch heute ist selbst 26 Jahre nach der totalen Evakuierung an eine Rückkehr der Bewohner nicht zu denken. Nur einmal im Jahr dürfen sie für wenige

Stunden die Gräber ihrer Lieben auf dem verstrahlten Friedhof besuchen.

Die Blumen des Bösen

„Les fleurs du mal“ – „die Blumen des Bösen“ – schießt es mir spontan durch den Kopf, als ich zum ersten Mal die langsam abblätternde Wandfarbe in den endlos langen Korridoren und halbdunklen

Fluren sehe. Die schuppig abgeplatzten Farbplacken strahlen eine unerwartete Schönheit aus und erinnern mich mit ihren ästhetischen Mustern eher an exotische Blütenblätter, als an die

bislang größte nukleare Katastrophe der Menschheit.

Der Lübecker Marktplatz

Die Kulturen änderten sich, die besondere Bedeutung dieses Platzes jedoch blieb über Jahrhunderte hinweg bestehen: einst Thing-Platz für die Versammlungen heidnischer Stämme, dann – im

Mittelalter – Markt- und Gerichtsplatz mit Pranger, heute Lübecker Wochen- und Weihnachtsmarkt.

Jeden Montag und Donnerstag treffen sich hier zwischen den Marktständen die Hausfrauen und Hobbyköche der Region, freuen sich über taufrisches Obst und Gemüse und tauschen so manches Rezept der

Saison aus.

Der Leninplatz

Auf dem zentralen Leninplatz in Pripyat gab es jeden Samstag Bauernmarkt: Alte Mütterchen belagerten den Platz vor dem Kulturhaus „Energetik“ und boten ihre selbst gesammelten Pilze und Beeren

aus dem Wald und Kohl, Zwiebeln, Kartoffeln und Äpfel aus dem eigenen Garten an.

Mittlerweile haben beharrliche Birken und Espen den Asphalt durchbrochen und verbreiten sich wie wohltuend grüne Farbtupfen im trostlosen Katastrophengrau der Geisterstadt. Langsam erobert die Natur diesen lebensfeindlichen, verstrahlten Lebensraum zurück.

Das Freibad in Brokdorf

Am 16. Mai 1980 weihte der damalige Innenminister von Schleswig-Holstein, Dr. Uwe Barschel (CDU), dieses schmucke Freibad mit Drei- und Fünfmetersprungturm, Wasserrutsche und kuscheliger

Fußbodenheizung in den Umkleidekabinen ein. Stolze 6,62 Millionen DM hatte der Prachtbau gekostet - eine große Summe für eine kleine Gemeinde wie Brokdorf mit ihren damals knapp 800

Einwohnern.

Den Betrieb des luxuriösen Schwimmbads sichern bis heute die millionenschweren Gewerbesteuern des benachbarten Kernkraftwerks. Und während andere Gemeinden reihenweise ihre defizitären Bäder

schließen müssen, spendierte die Gemeinde Brokdorf im Jahr 2008 ihren mittlerweile 1.028 Einwohnern für über 8 Millionen Euro noch das „Elbe Ice Stadion“, eine schicke Eissporthalle, die ohne

jegliche finanzielle Zuschüsse von Kreis, Land, Bund oder EU errichtet wurde.

Das Hallenbad „Lazurnij“

Ähnlich überdimensioniert wirkt das Hallenbad „Lazurnij“ („Azur“) in Pripyat. Mit seiner 50-Meter-Olympiabahn und dem Sprungturm war es nicht nur ein beliebter Treffpunkt der Einwohner, nein,

hier trainierten auch viele russische Olympia-Schwimmer. Und sogar nach der Havarie war das Schwimmbad noch weitere elf Jahre in Betrieb, um den Liquidatoren und Bauarbeitern etwas

Abwechslung zu bieten und eine warme Dusche zu ermöglichen.

„Auf geht‘s, Zebras!“

Kaum zu glauben: Von den 10.000 Sitz- und Stehplätzen im Handball-Tempel des THW Kiel sind mehr als 9.500 ständig von Dauerkarteninhabern belegt! So verwandelt sich die Sparkassen-Arena am

Kieler Europaplatz bei jedem Heimspiel des THW in einen tobenden Hexenkessel und die Fans feuern lautstark ihre Bundesliga-Handballer, die „Zebras“, zu immer neuen Spitzenleistungen an.

Die Sporthalle in Pripyat

Die Mitarbeiter des damals weltgrößten Kernkraftwerkkomplexes – in Tschernobyl waren vier Reaktoren in Betrieb, zwei kurz vor der Inbetriebnahme und sechs weitere geplant – wurden vom Staat

bevorzugt versorgt. In den Kaufhallen blieb kaum ein Wunsch offen: Von Tiefkühlpizza über Südfrüchte bis hin zu französischem Parfüm erstreckte sich das für sowjetische Verhältnisse ungewohnt

reichhaltige Angebot. Bunt und vielfältig waren auch die Unterhaltungsprogramme im Kulturpalast „Energetik“: Lesungen, Theater und Konzerte, eine gut ausgestattete Bücherei mit russischen

Klassikern und moderner Propaganda-Literatur, dazu ein Restaurant, dem es an nichts fehlte, und allerhand packende Zweikämpfe des Handball-Clubs „Dinamo Pripyat“ in der Sporthalle.

Hoch über dem Hamburger Dom

Das Riesenrad auf dem Hamburger Dom ist mit einer Höhe von 60 Metern das größte transportable Riesenrad der Welt und die vielen erwartungsfrohen Fahrgäste lassen begeistert ihren Blick über die

Stadt, den Hafen, die Elbe und das weite Umland schweifen.

Das Riesenrad von Pripyat

Eine neue Attraktion sollte das gelbe Riesenrad sein, feierlich zu eröffnen am 1. Mai 1986, dem Tag der Arbeit. Doch daraus wurde nichts. Vier Tage vorher nämlich explodierte der Reaktor und 36

Stunden nach dem Unfall wurden alle Einwohner evakuiert. Das Riesenrad hat sich nie gedreht und wurde dennoch ein Wahrzeichen für das menschenleere Pripyat.

Noch heute zählt der asphaltierte Freizeitpark zu den am stärksten verstrahlten Flächen in der Stadt, weil die nördliche Fallout-Fahne tagelang über dieses Gebiet zog und die strahlenden Partikel

nicht im Erdreich versickern konnten. In einigen Rissen im Asphalt haben sich die Radionuklide zu stark strahlenden Hot Spots angereichert.

Heiße Räder auf dem „Dom“

Wer denkt nicht gerne an seine erste Auto-Scooter-Fahrt auf dem Jahrmarkt zurück? Noch ohne Führerschein mit einem chromblitzenden Flitzer wild im Kreis herumsausen, sich im Rhythmus der

coolen Musik und der blinkenden Lichter verlieren, vom ersten eigenen Auto träumen und mit gewagten Rückwärtsfahrten und zwar rücksichts-, aber harmlosen Scooter-Rempeleien heimlich angehimmelte

Mädchen beeindrucken.

Die Faszination der Auto-Scooter hat Generationen überdauert: Unverändert fahren auf dem Hamburger Dom auch heute noch Väter und Söhne und Mütter und Töchter gerne einen „heißen Reifen“.

Auto-Scooter in Pripyat

Neben dem Riesenrad und einigen Karussells langweilen sich die mittlerweile vermoosten Autoscooter auf der grasüberwucherten Fahrfläche. Wind und Wetter nagen seit 26 Jahren an den Scootern

und haben die einst sonnengelben und feuerroten Renner mit einer tristen, gräulichen Patina überzogen. Wer hätte damals gedacht, dass ein Ort der Fröhlichkeit eines Tages eine so tiefe

Trauer ausstrahlen könnte ...

Erfolgreich Leben retten

Zum Glück ist dieser Verkehrsunfall glimpflich ausgegangen und der Rettungshubschrauber kann ohne die nur leicht verletzten

Fahrzeuginsassen zurückfliegen. Über alle Ländergrenzen hinweg sind die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der

Feuerwehren ähnlich: Sie verlassen sich bei jedem Einsatz auf ihre schwer entflammbare Uniform, die derben Lederstiefel und die reflektierenden Helme mit schützendem Visier und praktischem

Nackenschutz, der die Lücke zwischen Helm und Jackenkragen gegen das Eindringen von Löschwasser und Glut schließt.

Wenn die Retter

zu Opfern werden

Am frühen Morgen des 26. April 1986 wurden die tödlich verstrahlten Feuerwehrmänner und Mitarbeiter des Kernkraftwerks ins

Hospital nach Pripyat gebracht. Sie hatten als Erste versucht, den freiliegenden, hoch radioaktiven, brennenden, geschmolzenen Kernbrennstoff zu löschen. In aller Eile wurden ihnen im Krankenhaus die Jacken, Hemden und Hosen sowie die Stiefel und Helme von den verbrannten Körpern

geschnittenen.

Bis zum heutigen Tag liegen diese äußerst stark strahlenden Kleidungsstücke im Keller des Hospitals und geben unvermindert eine

extrem hohe Strahlung ab: Nach der deutschen Strahlenschutzverordnung ist in diesem finsteren Heizungskeller die maximal zulässige Jahresdosis schon nach 16 Minuten erreicht ...

Zu früh für diese Welt

Die fürsorgliche Kinderärztin verbreitet ehrlichen Optimismus und erzählt während ihrer Visite: „Jedes elfte Kind wird heutzutage mehr als zwanzig Tage zu früh geboren und muss dann in den

wärmenden Brutkasten. Aber wenn die ersten schwierigen Tage überstanden sind, sind die Prognosen für unsere Frühchen im Allgemeinen gut.“

Das Hospital in Pripyat

Auf dem Dach des Krankenhauses in der Straße der Völkerfreundschaft steht immer noch in großen Lettern "Die Gesundheit des Volkes ist der Reichtum unseres Landes". In der ersten Etage liegt

die verwaiste Entbindungs- und Kinderstation, auf der pro Jahr etwa 1.000 Neugeborene zur Welt kamen.

Im ewigen Schlaf vermodern dort heute Papierbündel mit Patientenakten und rosten

Hunderte kleiner Kinderbetten vor sich hin. In den verlassenen Operationssälen des Hospitals errichteten Ende April 1986 die Wissenschaftler des hoch angesehenen

Kurtschatow-Strahleninstituts aus Moskau ihre provisorischen Analyselabors für die radioaktiven Luft- und Bodenproben, denn hier gab es reichlich gekachelte Räume und stählerne OP-Tische, die

nach den gefährlichen Untersuchungen jeden Abend relativ gut dekontaminiert werden konnten.

So sicher

Als ich für dieses Foto in die Grundschule komme, fragen mich die wissensdurstigen Zweitklässler sofort nach meiner Tschernobylexpedition. Es entwickelt sich ein intensives Gespräch zwischen den

Siebenjährigen und mir. Die Katastrophe von Tschernobyl passierte lange vor der Geburt dieser Kinder, aber die Bilder von Fukushima haben sie alle noch im Kopf. Und dann stellt mir ein

Mädchen die Frage, auf die ich ihr keine Antwort geben kann: „Warum wart ihr euch so sicher mit der Atomkraft?“

Die Grundschule Nr. 3

Die staubigen Noten lassen vermuten, dass zuletzt zwei Sonaten von Rachmaninow auf dem Klavier erklangen. Doch das Musikinstrument in der Aula der Grundschule schweigt nun schon seit mehr als

einem Vierteljahrhundert und löst sich langsam auf. In den Klassenräumen beschleicht mich auf einmal die aberwitzige Vorstellung, dass die Schüler nur gerade in die große Pause auf den

Schulhof gegangen sind und jeden Moment zurückkehren könnten. Denn auf den Tischen liegen ja sogar noch ihre Schulhefte und angespitzten Bleistifte. Doch seit 26 Jahren bleibt dieses

Klassenzimmer nun schon menschenleer.

Im Speisesaal wate ich schließlich knöcheltief durch ein Meer hunderter, winziger Kindergasmasken. Alle Schulen und Kindergärten waren mit diesem Schutz gegen kleine, begrenzte nukleare

Freisetzungen ausgerüstet. Gegen die für unmöglich gehaltene Reaktorschmelze halfen auch diese Atemschutzmasken nichts mehr.

SpongeBob‘s Schuhe

Dunkle Regenwolken ziehen über dem Spielplatz des Kindergartens auf. In Minutenschnelle müssen die Erzieherinnen den quengelnden Kindern dabei helfen, 20 Paar „Draußen-Schuhe“ aus- und 20 Paar

saubere Hausschuhe für den Innenbereich anzuziehen. Damit auch der knallgelbe SpongeBob keinen Sand mit ins Haus bringt, hatte Jan neulich die Idee, dass seine Oma für die Puppe ein paar

winzige Hausschuhe häkeln müsse. „Hat sie auch gemacht“, berichtet Jan stolz. Doch inzwischen sind die nagelneuen Sponge-Bob-Schuhe irgendwo im Spielsand zwischen Schaukel und Rutsche

abhandengekommen.

Der Kindergarten in Pripyat

Erst 36 Stunden nach der Explosion des Reaktors forderten die Behörden die Einwohner auf, pro Person einen kleinen Koffer zu packen. Zwei Stunden später werde die gesamte Stadt mit 1.200 Bussen und zwei Sonderzügen evakuiert. „Für einige Tage“, hieß es. Das erklärt, warum auch im Kindergarten „Goldenes Schlüsselchen“ die meisten Spielsachen, Puppen, Schuhe und Kinderbücher zurückgelassen wurden. Noch heute herrscht dort eine Atmosphäre, als würden die Menschen jede Minute zurückkommen. An eine Rückkehr ist aber nicht zu denken: Auch wenn viele Radionuklide wie Cäsium-137 und Strontium-90 mittlerweile zur Hälfte zerfallen sind, werden Uran und Plutonium diese Stadt weiterhin für Tausende von Jahren unbewohnbar machen.

Blick von der Elbe auf Brokdorf

Von der Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen werfe ich noch einen letzten Blick auf Brokdorf. Ich bin verwirrt davon, wie sehr sich das Atomkraftwerk in das Elbmarschendorf integriert hat

und wie unbesorgt viele Menschen dazu stehen. Viele sehen in ihm selbst nach Fukushima weiterhin nur den „guten Nachbarn“, der für Wohlstand und Arbeitsplätze sorgt.

Blick vom Fluss Pripyat

auf Tschernobyl

Nach insgesamt zehn Tagen in der Sperrzone rund um Tschernobyl mache ich mich schließlich auf den Heimweg. Traurig, wegen der unzähligen zerstörten Schicksale und Lebensgeschichten der

Menschen, die einst hier gelebt haben. Bewegt von der Machtlosigkeit des Menschen gegen die atomare Urgewalt: Trotz aller Technik ist es uns nicht möglich, diese wunderschöne und anmutige

Landschaft in absehbarer Zeit wieder bewohnbar zu machen. Dankbar für die Begegnungen mit den Menschen, die hier couragiert und engagiert gegen die Spätfolgen kämpfen. Und stolz, dass

ich das Risiko, hierher zu kommen, auf mich genommen habe. Denn diese Geschichte, die in unserer schnelllebigen Zeit und vor dem Hintergrund von Fukushima in Vergessenheit zu geraten droht, muss

weiterhin erzählt werden.

27 Jahre sind eine kurze Zeit, gemessen an den Folgen eines Atomunfalls. Für unsere Erinnerung, die eigene wie die kollektive, ist es schon eine sehr lange Zeit. Nur noch knapp jeder dritte

Schüler in Deutschland weiß heute etwas mit dem Wort „Tschernobyl“ anzufangen. Wie aber soll die nächste Generation die Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen, wenn sie nicht die Verbindung

zwischen den Nuklearunfällen von Majak, Windscale, Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima ziehen kann?